MAJOR CORE COURSE (Theory- Economic Geography) Solved Questions Paper 2024

(MAJOR CORE COURSE : MJC-3)

UG (Sem.-III) Examination, 2024

(Session: 2023-27)

GEOGRAPHY

(Economic Geography)

Time: Three Hours] [Maximum Marks: 70

Note: Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. The figures in the margin indicate full marks. Answer from all the parts as directed.

अभ्यर्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में ही दें। उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं। निर्देशानुसार सभी भागों से प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

PART-A / भाग-अ

(Objective Type Questions)

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

Note: Choose the correct options from the following questions. Each question carries 2 marks.[10×2=20]

निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।

1. (i) Economic Geography is a branch of:

(a) Human Geography

(b) Physicsl Geography

(c) Urban Geography

(d) Political Geography

आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है?

(a) मानव भूगोल

(b) भौतिक भूगोल

(c) नगरीय भूगोल

(d) राजनीतिक भूगोल

उत्तर – (a) मानव भूगोल

(ii) Who is known as founder of Economic Geography?

(a) G. Chisholm

(b) E.W. Zommermann

(c) D. Stamp

(d) J.W. Alxander

निम्नलिखित में से किसे आर्थिक भूगोल का जनक माना जाता है?

(a) जी. चिशोल्म

(b) ई. डब्ल्यू जिम्मरमैन

(c) डी. स्टाम्प

(d) जे. डब्ल्यू अलेक्जेण्डर

उत्तर – (a) जी. चिशोल्म

(iii) Which one of the following is not a primary activity?

(a) Transportation

(b) Mining

(c) Agriculture

(d) Hunting

निम्नलिखित में से कौन-सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है?

(a) परिवहन

(b) खनन

(c) कृषि

(d) आखेट

उत्तर – (a) परिवहन

(iv) Fishing occupation is of which group?

(a) Primary

(b) Secondary

(c) Tertiary

(d) Quarternary

मत्स्य उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग का है?

(a) प्राथमिक

(b) द्वितीयक

(c) तृतीयक

(d) चतुर्थक

उत्तर – (a) प्राथमिक

(v) In which year Von Thunen develop the model of agricultural land use zonation?

(a) 1817

(b) 1826

(c) 1856

(d) 1860

वॉन थ्यूरेन ने किस वर्ष कृषि भूमि उपयोग मंडलीकरण मॉडल विकसित किया?

(a) 1817

(b) 1826

(c) 1856

(d) 1860

उत्तर – (b) 1826

(vi) Which of the following does not fall under intensive rice cultivation?

(a) South-East Asia

(b) Southern China and Japan

(c) Nile Valley and delta

(d) Costal and Delta areas of India

निम्नलिखित में से कौन-सा गहन चावल उपज के अन्तर्गत नहीं आता है?

(a) दक्षिण-पूर्वी एशिया

(b) दक्षिणी चीन एवं जापान

(c) नील घाटी और डेल्टा

(d) भारत के तटीय एवं डेल्टा क्षेत्र

उत्तर – (c) नील घाटी और डेल्टा

(vii) The theory of Least Cost Location was proposed by:

(a) Losch

(b) Isard

(c) Dicey

(d) Weber

न्यूनतम लागत अवस्थिति का सिद्धान्त किसने दिया था?

(a) लॉश

(b) इजार्ड

(c) डाइसी

(d) वेबर

उत्तर – (d) वेबर

(viii) The leading country of Iron and Steel in the world is:

(a) Japan

(b) India

(c) U.S.A.

(d) China

विश्व में लौह-इस्पात उत्पादन का अग्रणी राष्ट्र है:

(a) जापान

(b) भारत

(c) यू.एस.ए.

(d) चीन

उत्तर – (d) चीन

(ix) The headquarter of World Trade Organisation is at:

(a) Geneva

(b) Vienna

(c) New York

(d) Washington

विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है:

(a) जेनेवा में

(b) वियना में

(c) न्यूयार्क में

(d) वाशिंगटन में

उत्तर – (a) जेनेवा में

(x) Which country of the world introduced SEZ first?

(a) India

(b) South Korea

(c) China

(d) Pakistan

विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम सेज की शुरुआत की?

(a) भारत

(b) दक्षिण कोरिया

(c) चीन

(d) पाकिस्तान

उत्तर – (c) चीन

SECTION-B / खण्ड-ब

(Short Answer Type Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note: Answer any four questions of the following: [4×5=20]

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

2 What is the main purpose of Economic Development?

आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है?

3. Define Information Technology.

सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए।

4. What is the role of markets in the location of industries?

उद्योगों की स्थापना में बाजारों की भूमिका क्या है?

5. Mention in brief the advantages of Special Economic Zone.

विशेष आर्थिक क्षेत्र का लाभों को संक्षेप में उल्लेख कीजिए।

6 What is Multilateral Trade?

बहुपक्षीय व्यापार क्या है?

7 What do you mean by Trade Liberalization?

व्यापार उदारीकरण से आप क्या समझते हैं?

SECTION-C/खण्ड-स

(Long Answer Type Questions)

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note: Answer any three questions. of the following.

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

8. Describe in detail the meaning and scope of Economic Geography.

आर्थिक भूगोल का अर्थ एवं विषय-क्षेत्र का विस्तार सहित वर्णन कीजिए।

9. Evaluate the Von Thunen’s Agricultural Location theory.

वॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धान्त का मूल्यांकन कीजिए।

10 Discuss the major oceanic routes of the world.

विश्व के प्रमुख सामुद्रिक मार्गों का उल्लेख कीजिए।

11. Explain the factors of localization of industry in a region.

किसी प्रदेश में उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों की व्याख्या कीजिए।

12. Clarify the role of World Tade Organization in terms of International Trade.

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सन्दर्भ में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

सभी लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर सरल एवं आसान शब्दों में देना यहाँ सीखें

PART-B / भाग-ब

(Short Answer Type Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note: Answer any four questions of the following: [4×5=20]

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

2. What is the main purpose of Economic Development?

आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर- आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र की आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन करना है। आर्थिक भूगोल के के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक विकास के स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण उपसमूह है। आर्थिक भूगोलवेत्ता, आर्थिक गतिविधियों के भौगोलिक आयामों का अध्ययन करते हैं।

आर्थिक भूगोल के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(i) आर्थिक गतिविधियों के भौगोलिक आयामों का अध्ययन करना।

(ii) आर्थिक प्रणालियों और प्रथाओं के विकास की वजहों का पता लगाना।

(iii) आर्थिक विकास का मानव कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह पता लगाना।

(iv) आर्थिक गतिविधियों के भौगोलिक आयामों को समझना।

(v) आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संस्थागत प्रभावों का अध्ययन करना।

(vi) आर्थिक भूगोल के ज़रिए, आर्थिक पैटर्न की पहचान करना।

3. Define Information Technology.

सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए।

उत्तर- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का मतलब है, सूचना को बनाने, संग्रहीत करने, संचारित करने, और दिखाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल करना। यह कंप्यूटिंग और संचार से जुड़ी हर चीज़ को शामिल करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें:-

(i) सूचना प्रौद्योगिकी, आवाज़, डेटा, और वीडियो का इस्तेमाल करके सूचना का प्रबंधन और वितरण करती है।

(ii) यह हमारी दैनिक गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा है।

(iii) यह व्यावसायिक संचालन, कार्यबल और सूचना तक व्यक्तिगत पहुंच को आसान बनाती है।

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और व्यापार का एक अहम हिस्सा है।

(v) दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख हिस्सा है।

(vi) सूचना प्रौद्योगिकी को आईसीटी (आईटीसीटी) यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है।

(vii) सूचना प्रौद्योगिकी में इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, कंप्यूटर, सॉफ़्टवेयर, वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, और अन्य मीडिया अनुप्रयोग शामिल हैं।

4. What is the role of markets in the location of industries?

उद्योगों की स्थापना में बाजारों की भूमिका क्या है?

उत्तर- उद्योगों की स्थापना में बाज़ारों की भूमिका बहुत अहम होती है। बाज़ार की उपलब्धता से उद्योगों का विकास होता है। बाज़ार की उपलब्धता से उत्पादित माल की खपत जल्दी होती है और नया उत्पादन किया जा सकता है।

उद्योगों की स्थापना में बाज़ार की भूमिका निम्नलिखित है:

(i) बाज़ार की उपलब्धता से उद्योगों का विकास होता है।

(ii) बाज़ार की उपलब्धता से उत्पादित माल की खपत जल्दी होती है।

(iii) बाज़ार की उपलब्धता से नया उत्पादन किया जा सकता है।

(iv) बाज़ार से निकटता उद्योगों के स्थान को प्रभावित करती है।

(v) खराब होने वाले या भारी सामान बनाने वाले उद्योग आम तौर पर बाज़ारों के पास होते हैं.।

5. Mention in brief the advantages of Special Economic Zone.

विशेष आर्थिक क्षेत्र का लाभों को संक्षेप में उल्लेख कीजिए।

उत्तर- विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) एक ऐसे भौगोलिक प्रदेश है जहाँ देश का सामान्य आर्थिक कानून पूरी तरह से लागू नहीं होती। दूसरे शब्दों में ‘SEZ’ शुल्क मुक्त आर्थिक क्षेत्र है जहाँ पर विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है और उत्पादकों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के कई लाभ हो सकते है:-

(1) उद्योगों के विकास हेतु विदेशी एवं घरेलू निवेशकों को उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना।

(2) निर्यात को बढ़ावा देना।

(3) अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना।

(4) पिछड़े हुए क्षेत्रों को विकसित करना।

(5) सामाजिक-आर्थिक विषमता को कम करना।

(6) औद्योगीकरण तथा नगरीकरण को बढ़ावा देना।

6. What is Multilateral Trade?

बहुपक्षीय व्यापार क्या है?

उत्तर- बहुपक्षीय व्यापार का मतलब है, दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान करना। इसमें दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच व्यापार समझौतों और व्यवस्थाओं का होना शामिल होता है। बहुपक्षीय व्यापार के ज़रिए, देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया जाता है और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूत किया जाता है।

(i) बहुपक्षीय व्यापार में, दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम किया जाता है।

(ii) इससे सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान आसान होता है।

(iii) बहुपक्षीय व्यापार से दुनिया भर के देशों के बीच बातचीत होती है।

(iv ) इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, और दूसरे मकसदों के लिए भी बातचीत होती है।

(v) बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के कुछ उदाहरण हैं – विश्व व्यापार संगठन (WTO) और उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (NAFTA)।

(vi) बहुपक्षीय व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार से ज़्यादा जटिल होता है।

(vii) द्विपक्षीय व्यापार में केवल दो देश शामिल होते हैं, इसलिए इनकी बातचीत करना आसान होता है।

व्यापार उदारीकरण से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- व्यापार उदारीकरण का तात्पर्य दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच व्यापार में बाधाओं को हटाना या कम करना है, जैसे टैरिफ और कोटा । व्यापार में कम बाधाएँ होने से आयात करने वाले देशों में बेची जाने वाली वस्तुओं की लागत कम हो जाती है। उदारीकरण प्रक्रिया के द्वारा वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। पूंजी और साधन संपन्न राष्ट्र आर्थिक तौर पर पिछड़े देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करते है। परिणामस्वरूप इन गरीब देशों मे पूंजी प्रवाह होता है और इन्हे विकसित होने का अवसर प्राप्त होता है।

SECTION-C/खण्ड-स

(Long Answer Type Questions)

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note: Answer any three questions. of the following.

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

8. Describe in detail the meaning and scope of Economic Geography.

आर्थिक भूगोल का अर्थ एवं विषय-क्षेत्र का विस्तार सहित वर्णन कीजिए।

उत्तर- पृथ्वी मानव का घर है और मानव व पृथ्वी तल दोनों ही तथ्य अस्थिर एवं परिवर्तनशील हैं। पृथ्वी की भौतिक परिस्थितियों और मानव के कार्य-कलापों के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन मानव भूगोल के अन्तर्गत किया जाता है। आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इस शाखा के जन्मदाता गोट्ज (1882) थे। इसके अध्ययन में हम मानव की आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं। मानव की आकांक्षाएं एवं आवश्यकताएं अत्यधिक असीमित और विविध हैं।

इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव अनेक वस्तुओं का उत्पादन करता है तथा जिन वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता उनका क्रय करता है तथा अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं से उनका विनिमय करता है।

प्रो. मेकफरलेन के अनुसार आर्थिक भूगोल के अध्ययन में हम मानव के आर्थिक प्रयत्नों पर भौगोलिक तथा भौतिक पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं।

प्रो. जी. चिशौल्म के अनुसार आर्थिक भूगोल में हम उन भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन तथा विनिमय को प्रभावित करती हैं।

इस अध्ययन के माध्यम से किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र के भावी आर्थिक और व्यापारिक क्रियाओं पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों के अध्ययन का सम्मिलित प्रभाव भी जाना जाता है।

सुप्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हंटिंगटन जीविकोपार्जन प्रदान करने वाले सभी प्रकार के पदार्थों, साधनों, क्रियाओं, रीति-रिवाजों तथा मानव शक्तियों का अध्ययन आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में मानते हैं।

प्रो. शॉ के अनुसार मानव की आर्थिक क्रियाएं विश्व के उद्योगो, संसाधनों तथा औद्योगिक उत्पादन के अनुरूप होती हैं।

इसी प्रकार डॉ. एन. जी. जे. पाउण्ड्स के अनुसार आर्थिक भूगोल भू-पृष्ठ पर मानव की उत्पादन क्रियाओं के वितरण का अध्ययन है।

प्रो. रैयन तथा बैगस्टन के शब्दों में आर्थिक भूगोल के अध्ययन में विश्व के भिन्न-भिन्न भागों में मिलने वाले आधारभूत संसाधन एवं स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। इन स्रोतों के शोषण पर पड़ने वाली भौतिक परिस्थितियों के प्रभाव की विवेचना की जाती है। विभिन्न प्रदेशों के आर्थिक विकास के अन्तर की व्याख्या की जाती है।

भूगोल की अन्य शाखाओं की भांति आर्थिक भूगोल की विषय-वस्तु एवं विषय-क्षेत्र पर भूगोलवेत्ताओं के विचारों में पर्याप्त मतभेद रहा है। कुछ विद्वान मानव के भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के अध्ययन को अधिक महत्व देते हैं, तो कुछ मानव की आर्थिक क्रियाओं तथा जीविकोपार्जन के अनेकानेक साधनों के अध्ययन को मुख्य मानते हैं। संक्षेप में विश्व के विभिन्न भागों में मिलने वाले खनिज, कृषि, औद्योगिक साधनों का उत्पादन, उपभोग, वितरण, परिवहन तथा व्यापारिक अध्ययन आर्थिक भूगोल के अन्तर्गत किया जाता है।

वर्तमान में मानव ने विज्ञान और तकनीक की सहायता से आशानुरूप विकास कर लिया है। मानव ने अपने आर्थिक क्षेत्र का विस्तार, समुद्र, भू-गर्भ और अन्तरिक्ष तक कर लिया है। व्यावहारिक जगत में आर्थिक भूगोल के अध्ययन का अत्यधिक महत्व है; इसके अध्ययन के माध्यम से कृषक, श्रमिक, व्यापारी, उद्योगपति तथा राजनीतिज्ञ सव ही लाभान्वित होते हैं।

विभिन्न देशों को अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाने तथा विकास की भावी योजनाओं के निर्माण में आर्थिक भूगोल के अध्ययन को आधार बनाना पड़ता है। किसी प्रदेश के आर्थिक साधनों का उच्चतम सीमा तक विकास कर वहां की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जीविकोपार्जन के साधन सुलभ किए जा सकते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था को सन्तुलित तथा मानव शक्ति को उत्पादन क्रिया से सम्बद्ध करने में आर्थिक भूगोल का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण होता है।

मानव की आधुनिक अनुसन्धान एवं अन्वेषण की प्रवृत्ति ने मानव के आर्थिक क्रिया-कलापों को और अधिक विस्तृत बना दिया है।

इस विषय की मुख्य संकल्पनाएँ निम्नलिखित हैं-

(1) आर्थिक भू-दृश्य:-

इसमें किसी प्रदेश के आर्थिक व्यक्तित्व को अभिव्यक्त किया जाता है। मानव द्वारा प्राकृतिक साधनों के अधिकाधिक उपयोग पर बल दिया जाता है।

(2) गत्यात्मक आर्थिक भू-दृश्य:-

इस संकल्पना में सदैव परिवर्तन एवं विकास के तत्व को महत्व दिया गया है। जहां आर्थिक भू-दृश्य भूतकाल के आर्थिक कार्यों का परिणाम है, वहां गत्यात्मक आर्थिक भू-दृश्य पुरोगामी और भावी विकास की सम्भावनाओं को व्यक्त करता है।

(3) वर्तमान आर्थिक भू-दृश्य:-

ये संसाधन, संरचना, आर्थिक विकास एवं आर्थिक प्रक्रिया द्वारा उपलब्धि के परिचायक हैं। वहां की आर्थिक स्थिति को विकासावस्था स्तर भी प्रकट करते हैं। युवावस्था में संसाधनों के शोषण के अवसर उपलब्ध रहते हैं; चरमोत्कर्ष की परिपक्व अवस्था में संसाधनो के उच्चतम उपभोग एवं वृद्धावस्था में विकास की अवरुद्ध एवं धीमी प्रगति के आसार दृष्टिगोचर होते रहते हैं।

(4) आर्थिक क्रिया-कलापों की स्थिति में सिद्धान्तों और नियमों के आधार पर स्थिति-स्थापना तथा वितरण की व्याख्या की जाती है। इसमे विषय-वस्तु उपागम तथा प्रादेशिक उपागम को आधार बना कर अध्ययन किया जाता है।

(5) क्षेत्रीय आर्थिक भिन्नता के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं जैविक भिन्नता के अन्तर के परिणामस्वरूप उपलब्धि के स्तर में भी भिन्नता मिलती है।

(6) क्षेत्रीय क्रियात्मक अन्योन्यक्रिया में विभिन्न प्रदेशो में विचित्र-सा पारस्परिक क्रियात्मक अन्तर सम्बन्ध दृष्टिगोचर होता है। यह सम्बन्ध लम्बवत् और क्षैतिज दोनों प्रकार का होता है।

(7) भू-दृश्यों का क्षेत्रीय कार्यात्मक सगठन संकेन्द्रीय और समान दोनों प्रकार का होता है। इसमें पारस्परिक सम्बन्ध कहीं स्पष्ट तो कहीं अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट सम्बन्धों को परिवहन और संचारवाहन से सम्बद्ध किया जाता है।

(8) क्षेत्रीय आर्थिक विकास संकल्पना में विकास की तुलना, अन्य प्रदेशों से सांस्कृतिक तथा तकनीकी प्रगति और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर की जाती है। प्रगति के लिए क्षेत्र विशेष के आर्थिक संसाधनों के विकास पर अधिकाधिक बल दिया जाता है।

आर्थिक भूगोल के अध्ययन उपागम एवं विधियाँ

(APPROACHES AND METHODS OF ECONOMIC GEOGRAPHY)

आर्थिक भूगोल के सन्तुलित अध्ययन के लिए कई उपागमों व अध्ययन विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक-दूसरे की पूरक हैं। निम्नांकित चार उपागम अध्ययन दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

(1) वस्तुगत उपागम (Commodity Approach):-

इस उपागम के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं, जैसे- गेहूं, चावल, गन्ना, लोहा, पेट्रोलियम आदि के उत्पादन एवं वितरण का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। किन्तु कुछ विद्वान इस उपागम में वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण का विश्लेषण न करके व्यवसाय का वितरण और विश्लेषण करते हैं। जैसे- कृषि व्यवसाय, वस्तु संग्रह एवं आखेट व्यवसाय, खनन व्यवसाय, उद्योग आदि। इस कारण इस उपागम को ‘व्यवसाय उपागम’ (Occupational Approach) भी कहा जाता है।

(2) प्रादेशिक उपागम (Regional Approach):-

इस उपागम के अन्तर्गत सर्वप्रथम विश्व को कुछ बृहत् प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त कर लिया जाता है और प्रत्येक प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण तथा विभिन्न वस्तुओं के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है।

(3) सैद्धान्तिक उपागम (Theoretical Approach):-

इस उपागम के अन्तर्गत किसी भी वस्तु या प्रदेश की विशेषताओं एवं वितरण प्रतिरूप का अध्ययन पूर्व निर्धारित सिद्धान्तों के सन्दर्भ में किया जाता है। इस अध्ययन विधि से मुख्यतः सिद्धांतों को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण माना जाता है, न कि वितरण प्रतिरूप का विश्लेषण करना।

(4) क्रमबद्ध उपागम (Systematic Approach):-

इस उपागम के अन्तर्गत वस्तुओं के वितरण की सामान्य विशेषताओं का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है। यह क्रमबद्ध अध्ययन तीन चरणों में सम्पन्न किया जाता है:-

(1) प्रथम चरण में किसी भी वस्तु की स्थिति तथा वितरण के प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है।

(ii) द्वितीय चरण में उस वस्तु विशेष की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है।

(iii) तृतीय चरण में उस वस्तु का अन्य प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों से सम्बन्ध का विश्लेषण किया जाता है। ये अन्तर्सम्बन्ध ‘कार्यकरण सम्बन्ध’ (Cause and Effect Relationship), ‘क्रियात्मक सम्बन्ध’ (Functional Relationship) तथा ‘क्षेत्रीय सम्बन्ध’ (Areal Relationship) के रूप व्यक्त किए जाते हैं।

9. Evaluate the Von Thunen’s Agricultural Location theory.

वॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धान्त का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर- वॉन थ्यूनेन एक जर्मन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1826 ई० में कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनका सिद्धांत “सकेन्द्रीय वलय सिद्धांत” के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह सिद्धांत 198 वर्ष पूर्व दिया गया था, लेकिन इसकी चर्चा आज भी भूगोल में की जाती है। वर्तमान समय में कृषि का प्रारूप बदल गया है। इसके बावजूद भी इनका सिद्धांत आर्थिक भूगोल में मान्यता रखता है।

मान्यताएँ:-

वॉन थ्यूनेन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत एक चिर सम्मतकालीन सिद्धांत (Classical theory) है जो निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है।

(1) भौगोलिक प्रदेश एकाकी (पृथक) होना चाहिए।

(2) भौगोलिक प्रदेश के बीच में एक केन्द्रीय बाजार होना चाहिए।

(3) इसकी भौगोलिक प्रदेश में सभी भौतिक परिस्थितियाँ (जैसे – स्थलाकृति, जलवायु, मृदा और वनस्पति) एक समान हो।

(4) केन्द्रीय बाजार की एकाकी भौगोलिक प्रदेश में क्रय-विक्रय का केन्द्र हो।

(5) केन्द्रीय बाजार निश्चित बाजार मूल्य पर क्रय-विक्रय का कार्य करता हो।

(6) सम्पूर्ण एकाकी प्रदेश में कृषि उत्पादन लागत एक समान हो, लेकिन दूरी के अनुसार परिवहन मूल्य में परिवर्तन होता हो।

(7) कृषकों को बाजार का पूर्ण ज्ञान हो।

(8) एकाकी भौगोलिक प्रदेश में घोड़ागाड़ी और नौका का प्रयोग परिवहन के रूप में किया जाता हो।

(9) दूरी और भार में वास्तविक वृद्धि के अनुसार परिवहन मूल्य में वृद्धि होता हो।

ऊपर वर्णित मान्यताएँ जिन भौगोलिक प्रदेशों में लागू होती है वहीं वॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत लागू होता है।

परिकल्पनाएँ:-

वॉन थ्यूनेन ने निम्नलिखित दो प्रमुख परिकल्पनाओं का निर्धारण किया है।

(1) केन्द्रीय नगर से ज्यों-2 दूर जाते हैं त्यों-2 फसल विशेष की गहनता में क्रमिक रूप से कमी आती है।

(2) केन्द्रीय नगर से दूरी में ज्यों-2 वृद्धि होती है त्यों-2 भू-उपयोग प्रारूप में संकेन्द्रीय पेटी के रूप में परिवर्तन होता है।

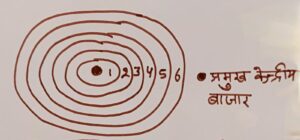

सकेन्द्रीय वलय सिद्धांत

वॉन थ्यूनेन के अनुसार केन्द्रीय नगर के चारों तरफ कृषि भूमि उपयोग की 6 संकेन्द्रीय वलय पेटियों का विकास होता है। वॉन थ्यूनेन ने नगरों के चारों ओर विकसित सकेन्द्रीय वलय पेटियों को समझाने हेतु दो मॉडल प्रस्तुत किया है:-

(1) सैद्धांतिक मॉडल

(2) व्यवहारिक मॉडल

सैद्धांतिक मॉडल पूर्णतः ज्यामितीय है जबकि व्यवहारिक मॉडल पूर्णतः संशोधित है। वॉन थ्यूनेन ने संशोधन के लिए दो करकों को जिम्मेदार ठहराया है।

(1) अधिकतर नगर नदी के किनारे होते हैं और नदी परिवहन प्रभाव के कारण सकेन्द्रीय वलय पेटियाँ पूर्णतः गोल न होकर नदी प्रवाह की तरफ प्रक्षेपित हो जाती है।

(2) बड़े नगरों के बाहरी क्षेत्रों में भी छोटे केन्द्रीय बस्तियों का विकास हो जाता है जिसके कारण भी सकेन्द्रीय वलय पेटियाँ निरूपित हो जाती है।

वॉन थ्यूनेन के द्वारा प्रस्तुत सैद्धांतिक मॉडल एवं व्यवहारिक मॉडल नीचे के चित्र में देखा जा सकता है-

वॉन थ्यूनेन के अनुसार नगरों के चारों ओर निम्नलिखित सकेन्द्रीय वलय पेटी का विकास होता है:-

1. फल, सब्जी एवं दुग्ध

2. ईंधन के लिए लकड़ी/वन

3. गहन खाद्यान कृषि

4. कृषि और पशुपालन

5. तीन खेती प्रणाली

6. पशुपालन (चारागाह)

वॉन थ्यूनेन ने बताया कि नगर के तत्काल बाहर फल, सब्जी और दुग्ध की कृषि की जाती है क्योंकि ये दैनिक आवश्यकता की वस्तु है तथा शीघ्र विनष्ट होने की प्रवृति रखते हैं। अगर इसकी खेती नगरों से दूर किया जाता है तो वे बर्बाद हो सकते हैं।

दूसरी पेटी में जलावन की लकड़ी या वन का विकास होता है क्योंकि यह कम मूल्य का भारी वस्तु है। अत: दूर से इसका परिवहन मंहगी होती है।

तीसरी पेटी में खाद्यान्न फसल पेटी का विकास होता है क्योंकि फल, सब्जी, दुग्ध मिलने के बाद खाद्य फसल अनिवार्य वस्तु है। नगरों में खाद्यान्न की मांग बहुत अधिक होती है। इसलिए किसान तीसरी पेटी में खाद्यान्न फसल का विकास करते हैं।

चौथी पेटी में खाद्यान्न फसल, परती भूमि और पशुचारण साथ-2 की जाती है। चौथी पेटी में खाद्यान्न फसल की खेती गहनता से नहीं की जाती है क्योंकि एक ओर बाजार से जहाँ दूरी बढ़ जाती है वहीं खाद्यान्न फसलों की माँग में कमी आने लगती है। चौथी पेटी में निवास करने वाले किसान समय-समय पर परती भूमि को छोड़ते रहते हैं तथा पशुचारे की कृषि भी करते हैं।

पाँचवी पेटी में कृषि भूमि का तीन भागों में विभाजन होता है। इसलिए इस पेटी को तीन कृषि पद्धति वाली पेटी कहते हैं। 5वीं पेटी का किसान अपने कुल भूमि के 1/3 भाग पर खाद्यान्न के उत्पादन, 1/3 भूमि पर पशुपालन और शेष 1/3 भूमि परती भूमि के रूप में उपयोग करता है। कृषि भूमि का यह विभाजन फसल चक्र के नियम पर आधारित होता है अर्थात इस पेटी के किसान अपने भूमि पर लगातार 2-3 वर्षों तक कृषि करते है। उसके बाद उसे परती भूमि के रूप में छोड़ देते हैं।

छठी पेटी में पशुपालन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है क्योंकि छठी पेटी में जनसंख्या का दबाव बहुत कम होता है और नगर से दूरी बहुत अधिक होती है। किसानों के पास अधिक भूमि रहने के कारण पशुपालन को प्रमुखता प्रदान करते हैं।

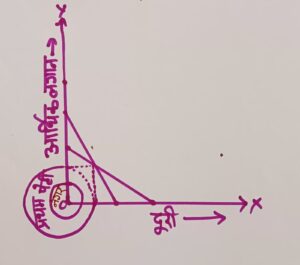

सकेन्द्रीय वलय पेटी के निर्धारण की विधि

वॉन थ्यूनेन महोदय ने एक ग्राफ के माध्यम से सकेन्द्रीय वलय पेटियों का निर्धारण किया है। उन्होंने परिकल्पना में कहा है कि नगर से बढ़ती दूरी के साथ-साथ फसलों की गहनता में कमी आते-जाती है। अतः वह बिन्दु जहाँ आर्थिक लगान किसी भी अन्य फसल की तुलना में अधिक होता है वही बिन्दु उस सकेन्द्रीय वलय पेटी की अंतिम सीमा होती है। इसे नीचे के ग्राफ से समझा जा सकता है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

वर्तमान समय में कृषि तकनीक का विकास नगरीकरण में वृद्धि और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के बावजूद वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है।

1925 में जॉनसन महोदय ने स्टॉकहोम (स्वीडेन) को केन्द्र मानकर और 1932 ई० में बाल्केनबर्ग महोदय ने नगर में उ०-पश्चिमी यूरोप को एक केन्द्र मानकर इनके सिद्धांत को पुष्ट किया। दोनों ने अपने अध्ययन में बताया है कि वॉन थ्यूनेन के मुताबिक ही यहाँ सकेन्द्रीय पेटियों का विकास हुआ है।

इन पेटियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखा जा सकता है। जैसे:- पहली पेटी में आज भी दुग्ध और सब्जी की खेती होती है। दूसरी पेटी में खाद्यान्न फसल, तीसरी पेटी में पशुपालन और चौथी पेटी में वानिकी का कार्य होता है। इस परिवर्तन का कारण बताते हुए कहा है कि जीवाश्म ऊर्जा के विकास के कारण ईंधन की लकड़ी का महत्त्व घट गया है, इसलिए यह पेटी अब खिसकर बाहरी क्षेत्र में चला गया है।

भारत के संदर्भ में वॉन थ्यूनेन की कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत

कई भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने भी इनके मॉडल का अध्ययन किया है। 1972 ई० में भी प्रोमिला कुमार ने भोपाल नगर के संदर्भ में इसका अध्ययन किया और पाया कि वॉन थ्यूनेन सिद्धांत के अनुरूप ही सकेन्द्रीय वलय पेटियों का विकास हुआ है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अली मुहम्मद सहित कई लोगों ने UP नगरों के संदर्भ में, जशबीर सिंह (हरियाणा) के संदर्भ में, BL शर्मा (राजस्थान) के संदर्भ में इस मॉडल का अध्ययन किया और पाया कि वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत के अनुसार ही प्रथम पेटी और तीसरी पेटी का विकास हुआ है लेकिन दूसरी पेटी खिसककर बाहर चला गया है।

सैद्धांतिक तौर पर इनका सिद्धांत एक आदर्शवादी सिद्धांत प्रतीत होता है। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना कई आधारों पर की जाती है।

आलोचना

(1) वॉन थ्यूनेन ने अपनी संकल्पना (मान्यता) में एकाकी प्रदेश की संकल्पना प्रस्तुत किया है जो गलत है क्योंकि कोई भी प्रदेश वर्तमान समय में एकाकी प्रदेश नहीं रह सकता।

(2) किसी भी प्रदेश में केन्द्रीय नगर ही खरीद-बिक्री का एकमात्र केन्द्र नहीं हो सकता।

(3) भौगोलिक कारकों में समरूपता असंभव है।

(4) बाजार से बढ़ती दूरी के अनुसार वस्तुओं का मूल्य एक समान वृद्धि होना असंभव है।

(5) वर्तमान समय में आधुनिक परिवहन के साधन विकसित हो चुके हैं। इसलिए नाव एवं घोड़ागाड़ी अव्यवहारिक हो चुका है।

(6) वॉन थ्यूनेन ने कहा है कि फल एवं सब्जी पेटी का विकास नगर के ठीक बाहरी क्षेत्रों में होता है। लेकिन वर्तमान समय में नगर से हजारों किमी० दूर फल, सब्जी एवं दुग्ध की कृषि की जा रही है और नगरों में आपूर्ति की जाती है। जैसे:- अमेरिका के झील प्रदेश में कैलिफोर्निया तथा फ्लोरिडा राज्य से फल एवं सब्जी की आपूर्ति की जाती है।

(7) वॉन थ्यूनेन के अनुसार दूसरी पेटी में ईधन लकड़ी की खेती की जाती है। लेकिन व्यवहारिक रूप में यह पेटी कहीं नहीं पायी जाती।

(8) वॉन थ्यूनेन के अनुसार व्यवहारिक सिद्धांत मॉडल में दो कारणों से संसोधन होता है- (i) नदी एवं (ii) छोटे नगर के कारण। लेकिन वर्तमान समय में उपजाऊ भूमि, नवीन तकनीक, रेल एवं सड़क परिवहन इत्यादि भी सकेन्द्रीय वलय पेटी में संशोधन लाते हैं।

निष्कर्ष

अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्तमान समय के संदर्भ में इस सिद्धांत में कई त्रुटियाँ है। इन त्रुटियों के बावजूद कृषि स्थानीयकरण के संबंध में प्रस्तुत किया गया यह पहला सिद्धांत था, इसीलिए यह आज भी मान्यता रखता है।

10 Discuss the major oceanic routes of the world.

विश्व के प्रमुख सामुद्रिक मार्गों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर- जहां पहले महासागरों या समुद्रो को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को अलग करने वाले अवरोध (barrier) के रूप में जाना जाता था, वही अब उनको क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली महत्त्वपूर्ण कड़ी समझा जाता है। आज महासागार परिवहन के प्राचीनतम और सबसे सस्ते एवं महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक साधन हैं। मानव के लिए महासागर प्रकृति द्वारा दिए गए ऐसे उपहार हैं जिनको यातायात (transportation) के रूप में प्रयोग करने पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता और न ही सड़कों, रेलमार्गों तथा नहरों की भाँति उनका रख-रखाव करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त इसका उपयोग करने में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता पहोती है। तथा समुद्री मार्ग में स्थलीय तथा अन्तर्देशीय जलमार्गों (inland waterways) की तरह विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना भी नहीं करना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महासागर तथा समुद्र बने-बनाये विश्व-मार्ग हैं, जिन पर किसी राष्ट्र विशेष का अधिकार नहीं होता और ये सभी राष्ट्रों द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। इसलिए प्रमुख मार्गों के रूप में महासागर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं।

प्राचीनकाल में जहां पालदार जहाजों (sailing ships) के द्वारा व्यापार किया जाता था, वहीं वर्तमान समय में शक्तिशाली इंजनों से चलाए जाने वाले विशाल यात्री जहाज़ और माल वाहक जहाज़ों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया है। आधुनिक जलयानों की सबसे खास बात यह है कि वे यातायात के अन्य साधनों की अपेक्षा कहीं अधिक सामान ढोते हैं और लम्बी दूरियो तक सामान ढोने का किराया भी बहुत कम होता है।

आजकल तो समुद्री जहाजों में प्रशीतन प्रणाली (refrigeration system) के प्रयोग से नाशवान् (perishable) वस्तुओं-जैसे माँस, फल, मछली, सब्जी, और दूध से बने सामान आदि के व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। बड़े टैंकर वाले समुद्री जहाज तो पेट्रोलियम की विशाल मात्रा ढ़ोते हैं।

यदि संसार के विभिन्न महासागरीय मार्गों की बात करें तो ये मार्ग विभिन्न प्रकार के कारकों पर आधारित होते हैं। जैसे: दो स्थानों के बीच आने वाले स्टेशनों पर ईंधन की आपूर्ति की व्यवस्था, जहाज पर ले जाए जाने वाले पदार्थ का वजन, रास्ते में हिमशैलों (icebergs) की उपस्थिति, कोहरा, तूफान, तथा समुद्री जल धाराएं आदि।

विश्व का अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निम्नलिखित समुद्री मार्गों के द्वारा किया जाता है:-

1. उत्तर अटलांटिक मार्ग (North Atlantic route)

2. भूमध्यसागरीय – हिंद महासागरीय मार्ग (Mediterranean – Indian ocean route)

3. केप ऑफ गुड होप अर्थात् उत्तम आशा अन्तरीप मार्ग (Cape of Good-Hope route)

4. दक्षिणी अटलांटिक मार्ग (South Atlantic route)

5. कैरीबियन सागर व्यापारिक मार्ग (Caribbean sea trade route)

6. प्रशान्त महासागरीय मार्ग (Pacific oceanic route)

7. स्वेज नहर मार्ग (Suez Canal Route)

8. पनामा नहर मार्ग (Suez Canal Route)

1. उत्तर अटलांटिक मार्ग (North Atlantic route):-

यह विश्व का सबसे अधिक व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है, जो पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित है। इस महासागरीय मार्ग के दोनों ओर विश्व के प्रमुख औद्योगिक उन्नति वाले देश, यूरोप के पश्चिमी देश तथा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्वी कनाडा स्थित है। इनके बीच व्यापार के अंतर्गत खाद्य पदार्थों, कच्चे मालों तथा उत्पादित सामग्री की मात्रा विश्व के अन्य सभी महासागरीय मार्गो की अपेक्षा अधिक रहती है।

पूरे विश्व के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग इसी मार्ग के द्वारा होता है। इस मार्ग पर सबसे पहले 1938 में स्टीमर जलपोत शुरू हुआ था। तब से लेकर आज तक यहां परिवहन का इतना विकास हुआ है कि अब तक लगभग 300 कंपनियों को जलपोत इस मार्ग पर चलने लगे हैं।

पश्चिमी यूरोप के मुख्य बंदरगाह (अटलांटिक महासागर का पूर्वी तट): लंदन, लिवरपूल, हैम्बर्ग, ब्रजेन, रॉटरडम एमस्टरडम, दी हेग, रोम, नेपिल्स आदि।

उत्तरी अमेरिका व कनाडा की बंदरगाह (अटलांटिक महासागर पश्चिमी तट): उत्तरी अमेरिका में हेलीफ़ेक्स, न्यूयार्क, बोस्टन, फिलाडेलफिया, बाल्टीमोर, गेलवेस्टन, चार्ल्सटन, न्यूआर्लियन्स, हाउसटन और कनाडा का क्वेबेक आदि।

निर्यात की जाने वाली वस्तुएं

कनाडा से गेहूँ, जौ, मछली, नर्म लकड़ी, काष्ठ मण्ड, कागज, ऐलुमिनियम, ताँबा, टिटेनियम, जस्ता, एस्बेस्टस, पारा, पोटाश, प्लेटिनम, चाँदी और यूरेनियम का निर्यात होता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूँ, कपास, रूई, कोयला, पेट्रोलियम, सोयाबीन, तेल, मशीनरी, कृषि यन्त्र, साइन्स के सामान, मोटरकार, वस्त्र, आदि का निर्यात होता है।

यूरोप से मशीनें, वस्त्र, साइन्स का सामान, आदि का निर्यात होता है।

2. भूमध्यसागरीय – हिंद महासागरीय मार्ग (Mediterranean – Indian ocean route)

यह विश्व का सबसे अधिक लम्बा महासागरीय व्यापारिक मार्ग है, जो विश्व के मध्य सागर(भूमध्यसागर) से होकर जाता है और विश्व के सबसे बड़े स्थल भाग तथा विश्व की अधिकतम जनसंख्या (3/4 जनसंख्या) की सेवा करता है। यह मार्ग यूरोपीय और अमेरिकन पश्चिमी सभ्यता को भारत, चीन और जापान की पूर्वी सभ्यता से जोड़ता है।

यह मार्ग पश्चिमी यूरोप से भूमध्यसागर होकर स्वेज़ नहर और लाल सागर को पार करता हुआ, हिन्द महासागर में पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को चला जाता है। इसी मार्ग की एक शाखा पूर्वी एशिया में चीन, जापान को जाती है।

भूमध्यसागर सागर तट के प्रमुख बंदरगाह – लेनिनग्राद, हेम्बर्ग, एम्स्टर्डम रोडरड्म, लन्दन, साउथेम्पटन, लिवरपूल, लोहेवर, लिस्बन, मार्सेली, जेनोआ, रोम, नेपुल्स, ओदेसा, पोर्ट सईद, आदि।

हिंद महासागर प्रमुख बंदरगाह – मुम्बई, कोलम्बो, सिंगापुर, पर्थ, एडिलेड, सिडनी तथा अफ्रीका के मोम्बासा, जेन्जीबार, डरबन, आदि हैं। सिंगापुर से एक शाखा हाँगकाँग, सिडनी, जापान और फिलिपीन्स को चली जाती है।

3. केप ऑफ गुड होप अर्थात् उत्तम आशा अन्तरीप मार्ग (Cape of Good-Hope route)

यह महासागरीय मार्ग उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और पश्चिमी यूरोपीय देशों को अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है। स्वेज़ नहर के बन जाने से इस मार्ग का महत्व पहले से कम हो गया है।

पश्चिमी यूरोप से जहाज़ केप वर्डे द्वीपों के पास से होते हुये बृहत्-वृत्त (great circle) द्वारा अफ्रीका के दक्षिण में केप ऑफ गुड होप पहुँचते हैं। वहाँ केप टाउन बन्दरगाह है। केप टाउन बन्दरगाह से इण्डोनेशिया जाने वाले समुद्री जहाज़ बृहत् वृत्त मार्ग से जाते हैं, परन्तु केप टाउन से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मार्ग बृहत्-वृत्त से कुछ उत्तर में है, ताकि जहाज़ों के मार्ग में तूफान और हिम खण्ड न आयें। रास्ते में समुद्री जहाज़ों के ईंधन लेने के लिए केपटाउन, पोर्ट एलिज़ाबेथ, ऐडिलेड, मेलबोर्न, सिडनी, आदि बन्दरगाह हैं।

निर्यात की जाने वाली वस्तुएं

दक्षिणी-पूर्वी एशिया से रबर, टिन, पेट्रोलियम, खाद्य पदार्थ, चीनी, कॉफी, नारियल, मसाले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ऊन, डेयरी के पदार्थ, खालें तथा, अन्य कच्चे माल जाते हैं। इनके बदले में निर्मित सामग्री आती है।

अफ्रीका से ताड़ का तेल, आइवरी नट्स, फल, गोंद, मोहेर ऊन, खालें, मक्का, कॉफी, कोको, चीनी, माँस, आदि पदार्थ भेजे जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के निर्यातों में सोना,कुछ लोह-मिश्र धातुयें का निर्यात होता है। तथा अलोह धातुएँ ताँबा, जस्ता, आदि का निर्यात होता है।

पूर्वी अफ्रीका से रूई, कॉफी, तम्बाकू और तिलहन का निर्यात होता है। पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका से जो माल अफ्रीका को आता है, उसमें औद्योगिक मशीनरी, खनन मशीनरी, खोदने और रचना करने की मशीनें, कृषि के उपकरण, परिवहन की गाड़ियाँ, रासायनिक पदार्थ, स्वर का सामान, पेट्रोलियम के उत्पादन और बिजली के सामान होते हैं।

4. दक्षिणी अटलांटिक मार्ग (South Atlantic route)

दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन के सघन वनों से, ब्राजील के पठार व पेटागोनिया की विस्तृत चरागाहों से, पम्पास के उपजाऊ कृषि प्रदेशसे, और एण्डीज के खनिज भण्डारों से विभन्न उत्पादों को पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बृहत् बाजरोंर में निर्यात किया जाता है।

दक्षिणी अटलांटिक मार्ग के प्रमुख बंदरगाह

दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के बन्दरगाह मोण्टेविडियो और रायो-डि-जेनेरो, सेन्टोस, ब्यूनस आयर्स हैं।

निर्यात की जाने वाली वस्तुएं

अर्जेंटीना, ब्राजील और यूरुग्वे से विशाल मात्राओं में गेंहू, मक्का, हिमीभूत माँस, ऊन, चमड़ा और खालें निर्यात होती हैं। कॉफी, चीनी, वनस्पति तेल, चर्वियाँ, मोम, चूर्म शोधक टेनिंग पदार्थ, कपास (रुई), तम्बाकू, उष्ण कटिबन्धीय और उपोष्ण कटिबन्धीय लकड़ी भी निर्यात होती है।

लौह-अयस्क मैंगनीज, क्रोमियम, टंगस्टन, बॉक्साइट, अभ्रक, आदि खनिजों का निर्यात भी बड़ी मात्राओं होता है।

उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप से लौटते हुए जहाजों में लौह-इस्पात, रेलवे-इंजन, रेलवे-वैगन, औद्योगिक मशीनरी, मोटर ट्रक, कार, रासायनिक पदार्थ, वस्त्र तथा अन्य निर्मित सामग्री आते हैं।

पेटागोनिया से ब्यूनस आयर्स को पेट्रोलियम आता है। मध्य अर्जेंटीना से पूर्वी ब्राजील को गेहूँ, आटा, समशीतोष्ण फल और शराब का निर्यात होता है। ब्राजील से अर्जेंटीना को केला, कॉफी, लोह-अयस्क और लकड़ी का निर्यात होता है।

5. कैरीबियन सागर व्यापारिक मार्ग (Caribbean sea trade route)

कैरीबियन सागर में स्थित पश्चिमी द्वीपसमूहों से तथा वेनेजुएला, गायना, सूरीनाम, आदि देशों से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय बन्दरगाहों और यूरोप को खाद्य-पदार्थों व खनिज पदार्थों का निर्यात होता है। इन द्वीपों और देशों से चीनी, चीनी का औद्योगिक शीरा, केला, कॉफी, कोको, नारियल, बीन्स, शीतकालीन तरकारियाँ, कठोर वनस्पति-रेशे, कपास, उष्ण कटिबन्धीय लकड़ी का निर्यात होता है। गन्धक, बॉक्साइट, पोटाश, नमक, फॉस्फेट शैल, पेट्रोलियम एवं लौह-अयस्क भी निर्यात होते हैं।

अमेरिका और यूरोप से आयात किये जाने वाले माल में मुख्यतः खाद्य-पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, कागज, वस्त्र, मशीनें और परिवहन गाड़ियाँ होती हैं। इस मार्ग का सम्बन्ध अमेरिका के बन्दरगाहों न्यू ओर्लियन्स, गेल्वेस्टन, हाउसटन, मोरिखविले, स्पेरोज पोइन्ट, फिलाडेलफिया, न्यूयार्क, आदि से है। यूरोप के बन्दरगाहों – लन्दन, लीहेवर, हेम्बर्ग, आदि से यह मार्ग सम्बन्धित है।

पनामा नहर का प्रयोग करके यह व्यापारिक मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय बन्दरगाहों, सेन फ्रांसिस्को, सीएटल और बैंकूवर से जुड़ा है, तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से भी जुड़ा है।

6. प्रशान्त महासागरीय मार्ग (Pacific oceanic route)

हालांकि प्रशान्त महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जो पृथ्वी तल के 1/8 भाग पर फैला हुआ है, फिर भी इसमें व्यापारिक परिवहन की मात्रा बहुत कम है। इसके दो कारण हैं-

(i) विश्व के मुख्य औद्योगिक प्रदेश, यूरोप तथा अमेरिका अटलांटिक के तटों पर हैं, प्रशान्त के तट पर केवल जापान एक ऐसा औद्योगिक उन्नति का देश है।

(ii) पैसिफिक में कोई ऐसा द्वीप नहीं है जिसका व्यापारिक महत्व हो ।

उत्तरी प्रशान्त मार्ग, उत्तरी अमेरिका तट को एशिया के देशों से जोड़ता है। इसकी दो शाखायें हैं:

(i) एक शाखा – चीन-जापान से पश्चिमी अमेरिका तट को जाने के लिए एल्यूशियन द्वीपों के समीप बृहत्-वृत्त मार्ग का अनुसरण करती है।

(ii) दूसरी शाखा हवाई द्वीप होकर जाती है, जो एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड को जाती है। अमेरिकन बन्दरगाह लॉस ऐंजिलीस, सेन फ्रांसिस्को,सीएटल, पोर्टलैंड, बैंकूवर और प्रिंस रूपर्ट हैं। एशियाई बन्दरगाह टोकियो, योकोहामा, कोबे, ओसाका, शंघाई, टीन्टसिन और हाँगकाँग हैं।

निर्यात की जाने वाली वस्तुएं

पश्चिमी अमेरिकी तट से लकड़ी, काष्ठ मण्ड, कागज़, गेहूँ, रूई, पेट्रोलियम, रद्दी इस्पात (स्क्रेप), गन्धक, फॉस्फेट तथा निर्मित सामग्री का निर्यात होता है। चीन, जापान, फिलिपीन्स, आदि से नारियल, चीनी, मनीला-हैम्प (सन), चाय, डिब्बा बन्द मछली, वनस्पति तेल और सूती वस्त्र आते हैं। जापान ने इतनी औद्योगिक उन्नति की है कि अब जापानी बिजली का सामान, कैमरे, वस्त्र, सस्ती कारें और बृहत् जलपोत अमेरिका के बाजारों में बिकते हैं।

7. स्वेज नहर मार्ग (Suez Canal Route)

स्वेज नहर एक मानव निर्मित अर्थात् कृत्रिम नहर है जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। यह नहर सम्पूर्ण विश्व के लिए एक छोटा व्यापारिक मार्ग उपलब्ध कराता है। इस नहर के बनने से यूरोप, एशियाई देशों, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार में आशातीत प्रगति हुआ है।

स्वेज नहर का निर्माण

स्वेज नहर का निर्माण सन 1859 ई० में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड ने शुरू किया था। इस नहर के बनने और शुरु होने में लगभग 10 वर्ष का समय लग गए थे। यातायात के लिए यह 1869 ई० में खोला गया। इस नहर के बनने में लगभग 1,20,000 मजदूर हैजा तथा अन्य बीमारियों से काल कवलित हो गए थे अर्थात यह नहर काफी अधिक त्याग और तपस्या से बनी थी।

स्वेज नहर की संरचना

यह नहर की लम्बाई 168 किमी०, चौडाई 60 मीटर और गहराई 10 से 15 मीटर है। इस नहर के भूमध्य सागर वाले उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद तथा लाल सागर वाले दक्षिणी छोर पर पोर्ट तौफीक, स्वेज और पोर्ट इब्राहीम स्थित है।

स्वेज नहर से लाभ

स्वेज नहर के पहले यूरोप से आने वाले जहाजों को उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाना पड़ता था जो कि काफी लंबी दूरी वाला जलमार्ग है। अब उन्हें सीधे भूमध्य सागर से होकर स्वेज नहर होते हुए लाल सागर में प्रवेश करना पड़ता है जो अपेक्षाकृत एक बेहद छोटा मार्ग है।

स्वेज नहर मार्ग के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सीधा मार्ग खुल गया है और इससे लगभग 6000 मील की दूरी की बचत होती है। इसके कारण अनेक देशों, पूर्वी अफ्रीका, ईरान, अरब, भारत, पाकिस्तान, सुदूर पूर्व एशिया के देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ व्यापार में बड़ी सुविधा हुई है और व्यापार काफी अधिक बढ़ गया है।

इस नहर के बन जाने से यूरोप एवं सुदूर पूर्व के देशों के मध्य दूरी काफी कम हो गई है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ व्यापार में बड़ी सुविधा हुई है और व्यापार बहुत बढ़ गया है। इस नहर के बन जाने से यूरोप एवं सुदूर पूर्व के देशों के मध्य दूरी काफी कम हो जाती है जैसे कि लिवरपूल से मुंबई- 7250 किमी०, लिवरपूल से हांगकांग- 4500 किमी० तथा न्यूयार्क से मुंबई- 4500 किमी० की दूरी कम होने से एशियाई तथा यूरोपीय देशों के व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ हुए हैं।

स्वेज नहर से होने वाले व्यापार

इस नहर के द्वारा फारस की खाड़ी के देशों से खनिज तेल भारत तथा अन्य एशियाई देशों से अभ्रक, लौह अयस्क, मैगनीज, चाय, कॉफी, जुट, रबड, कपास, ऊन, मसाले, चीनी, चमड़ा, खाल, सागवान की लकड़ी, सूती वस्त्र, हैंडीक्राफ्ट आदि पश्चिम यूरोपीय देशों तथा उत्तर अमेरिका को भेजी जाती हैं।

यूरोपीय देशों तथा उत्तर अमेरिका आदि देशों से रासायनिक पदार्थ, इस्पात, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औषधियाँ, मोटर गाड़ियाँ, वैज्ञानिक उपकरणों आदि का आयात किया जाता है।

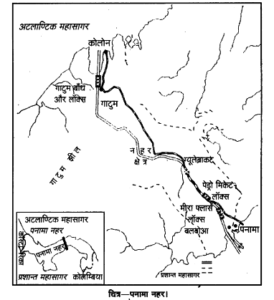

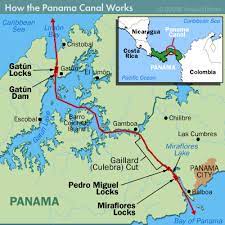

8. पनामा नहर मार्ग (Suez Canal Route)

पनामा नहर एक कृत्रिम अर्थात् मानव निर्मित जलमार्ग है जो पनामा में स्थित है। यह नहर दो विशाल महासागर प्रशांत तथा अटलांटिक को जोड़ने का काम करती है। यह नहर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जलमार्गों में से एक है।

पनामा नहर से लाभ

अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी इस नहर से होकर गुजरने पर तकरीबन 8,000 मील घट जाती है क्योंकि इसके ना होने की स्थिति में जलयानों को दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर केप हॉर्न अंतरीप से होकर चक्कर लगाते हुए जाना पड़ता था। पनामा नहर को पार करने में जलयानों को 8 घंटे का समय लगता है।

इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य की दूरी बेहद कम हो गई है।

पनामा नहर के द्वारा व्यापार

पनामा नहर जल मार्ग से होकर विश्व के लगभग 5% से अधिक जहाज गुजरते हैं। इस नहर द्वारा अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप, चीन, कोरिया, और दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों की कंपनियों द्वारा ऑटोमोबाइल, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, दवाइयाँ, रसायन, मशीनरी, कोयला, पेट्रोलियम आदि विभिन्न उत्पादों का परिवहन किया जाता है। इस नहर का अधिकतम उपयोग अमेरिकी जलयान करते हैं जो चीन, जापान, कोलंबिया तथा साउथ कोरिया को जाते हैं।

11. Explain the factors of localization of industry in a region.

किसी प्रदेश में उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर- किसी भी उद्योग में लागत को कम करने तथा लाभ को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल स्थान की आवश्यकता होती है। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं:

1. भौगोलिक कारक

2. आर्थिक कारक

3. राजनीतिक कारक

1. भौगोलिक कारक (Geographical Factors)

इसमें कच्चा माल, शक्ति, श्रम, परिवहन तथा संचार, बाजार, जलवायु, जल आपूर्ति तथा सस्ती भूमि शामिल है।

कच्चा माल (Access to Raw Material):-

कोई भी उद्योग कच्चे माल के द्वारा ही तैयार माल उत्पन्न करता है और यह कच्चे माल दो प्रकार के होते हैं: वजन ह्रास और बिना वजन ह्रास। सामान्यता उद्योग उन्ही स्थानों पर लगाए जाते हैं अहां कच्चे माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, जैसे वन, कृषि क्षेत्र तथा समुद्र के निकट आदि। अधिकांश लौह इस्पात उद्योग वहां स्थापित किया जाता है जहां लौह अयस्क और कोयला दोनों ही उपलब्ध हों क्योंकि दोनों वजन हास कच्चे माल है।

इसी प्रकार निर्माण प्रक्रिया में जिस कच्चे माल का भार घटता है उसे वजन हासमान पदार्थ कहते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिनके भार का हास नहीं होता, जैसे 1 टन सूत बनाने के लिए 1 टन रुई की आवश्यकता होती है। वजन हास उद्योग है लौह इस्पात उद्योग, गन्ने से चीनी बनाना, लकड़ी से लुग्दी, लुगदी से कागज, लेटेक्स से रबर आदि।

शक्ति (Access to source of Energy):-

उद्योगों के मशीनों को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ये शक्ति के सदन हैं: तापीय शक्ति, पेट्रोलियम ऊर्जा, विद्युत शक्ति, जल विद्युत शक्ति, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा आदि। अधिकांश उद्योग शक्ति के साधनों के निकट ही स्थापित होते हैं।

श्रम (Access to Labour supply):-

बिना श्रम के किसी भी उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती है, हालांकि पहले यह पूर्णतः मानव श्रम पर आधारित था जबकि अब कंप्यूटर और मशीनों के आ जाने से मानव श्रम की कम जरुरत पड़ती है परंतु अब कुशल मानव श्रम की आवश्यकता बढ़ गई है।

परिवहन तथा संचार के साधन (Transport and communication):-

कच्चे माल को कारखाना तक लाने और तैयार माल को कारखाना से बाजार भेजने या निर्यात के लिए परिवहन के विकसित साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकांश उद्द्योग रेलवे लाइन या बंदरगाह के निकट स्थापित होते हैं। परिवहन के साथ ही संचार के साधन जैसे डाक, तार, टेलीफोन और इन्टरनेट व ईमेल इत्यादि सूचनाओं का आदान-प्रदान तीव्र गति से करते हैं जो सहायक सिद्ध होते हैं।

बाजार (Access to Market):-

उद्योगों का मुख्य उद्देश्य ही है कि तैयार माल को जरूरतमंदों के पास पहुंचाया जाए नहीं तो उत्पादन का खपत नहीं हो पायेगा। इसके लिए एक के अच्छे बाजार की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकांश उद्द्योग बाजार के निकट या फिर बाजार से करखाने तक परिवहन के सांधन अच्छा हो तो बाजार से थोड़ी दूर भी स्थापित हो सकता है।

जलवायु (Climate):-

जलवायु उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बहुत उद्योगों के लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है और बहुत सारे उद्योगों के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है।

जल (Availability of Water):-

अधिकांश उद्योग भारी मात्रा में जल का उपयोग करते हैं। इसलिए अधिकांश उद्योग जल स्रोतों के निकट स्थापित होते हैं। जैसे टाटा का लौह इस्पात उद्योग खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से जल प्राप्त करता है।

भूमि (Availability of Cheap Land):-

उद्योगों को स्थापित करने के लिए विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए मशीन स्थापित करना, कच्चे माल रखने के लिए व्यवस्था करना, उत्पादित माल को सुरक्षित रखना तथा मजदूरों के रहने के लिए व्यवस्था करना आदि में बहुत ज्यादा भूमि की आवश्यकता होती है। इसलिए भूमि सस्ती होनी चाहिए।

2. आर्थिक कारक (Economic Factor)

इसमें मुख्य रूप से पूंजी, बैंकिंग सुविधा तथा बीमा सुविधा आती है।

पूंजी (Capital Flow):-

किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। कारखाना लगाने, कच्चे माल खरीदने, मजदूरों को वेतन देने से लेकर बाजार तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी रकम की आवश्यकता होती है।

बैंकिंग सुविधा (Banking Facility):-

कारखाना के लगातार विकास के लिए निरंतर बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती रहती हैं और इसीलिए बैंक उन्हें ऋण सुविधा के द्वारा यह रकम देते रहते हैं, जिससे उद्द्योगों का विकास होता है।

बीमा सुविधा (Insurance Facility):-

आजकल जीवन के हर क्षेत्र में बीमा एक जरूरत बन गई है। इसी प्रकार किसी उद्योग के लिए भी यह बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। भारी मशीनों का बीमा, भूमि का बीमा, कारखाना का बीमा, श्रमिकों का बीमा से लेकर हर चीज का बीमा आवश्यक हो गया है।

3. राजनैतिक कारक (Political Factors)

इसके अंतर्गत सरकार की नीतियां और राजनैतिक स्थिरता आती है।

सरकार की नीतियाँ (Government Policies):-

उद्योग की स्थापना में सरकार की नीतियां भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

जैसे यदि किसी देश में सरकार कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर रही हो तो वहां पर उद्द्योगपति अपने उद्द्योग नहीं लगाएंगे इसके विपरीत यदि कहीं टैक्स में छूट दिया जा रहा है तो उद्योगपति वहीं पर अपना कारखाना लगाने लगते हैं।

राजनैतिक स्थिरता (Political Stability):-

कोई भी कारखाना वहीं स्थापित हो सकता है जहां राजनीतिक स्थिरता हो। युद्ध और अशांति की स्थिति में कोई भी उद्योग विकास नहीं कर सकता।

उद्योगों के बीच लिंक (Access to Agglomeration Economies):-

कई उद्योगों अपने आस-पास के किसी बड़े या अन्य उद्योगों से लाभान्वित होते हैं। मैं Agglomeration Economies के रूप में जाने जाते हैं। उद्योगों के बीच लिंक होने से बचत भी होती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी उद्योग के स्थापित होने में कई कारक काम करते है जहां पर उपरोक्त में से अधिकतम कारक मिल पाते हैं उद्योगों की स्थापना नहीं होती है।

12. Clarify the role of World Tade Organization in terms of International Trade.

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सन्दर्भ में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- ओपेक जैसे संगठनों के अस्तित्व और वस्तुओं के आयात पर भारी प्रशुल्कों से विश्व में वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त व्यापार में कृत्रिम बाधा उपस्थित होती है। इन कृत्रिम बाधाओं को दूर करने के लिए तथा अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु तथा मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक देशों ने प्रादेशिक स्तर पर साझा बाजार की स्थापना की है।

इस प्रकार के साझा बाजार का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच कृत्रिम बाधाओं को दूर करते हुए वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। साझा बाजार के सदस्य देश अपनी वस्तुओं का आयात-निर्यात बिना किसी प्रतिस्पर्द्धा, भेदभाव और प्रशुल्क दरों के बीच स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं।

इस प्रकार के साझा बाजारों में यूरोपियन आर्थिक समुदाय (EEC) या यूरोपियन संघ (EC) या यूरोपियन साझा बाजार (ECM) उल्लेखनीय हैं जिसकी स्थापना 1951 में 6 यूरोपियन देशों द्वारा अपने कोयला और इस्पात उद्योग के समन्वय विकास हेतु हुई।

वर्तमान में 15 सदस्य देशों के साथ यह एक शक्तिशाली साझा बाजार व्यवस्था है। अन्य साझा बाजार व्यवस्था वाले संगठनों में 1994 में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको द्वारा स्थापित उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा), 1973 में 13 केरीबियन देशों द्वारा स्थापित केरीबियन समुदाय और साझा बाजार (केरीकोम), 1969 में स्थापित लैटिन अमेरिकी स्वतंत्र व्यापार संघ (लाफ्टा) उल्लेखनीय हैं।

देशों के बीच मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के अन्तर्गत हवाना में 1947-48 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 53 देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का गठन करने सम्बन्धी एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए, किन्तु अमेरिका का समर्थन न मिल पाने के कारण विश्व व्यापार संगठन स्थापित नहीं किया जा सका।

अन्ततः विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1.1.1995 को प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (General Agreement on Trade and Tarrif) (GATT) के उरुग्वे दौर में हुए समझौते के परिणामस्वरूप हुई।

प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी करार (गैट):-

गेट एक बहुपक्षीय व्यापार सन्धि है जो जेनेवा में 23 देशों के मध्य हुए समझौते के आधार पर 1 जनवरी, 1948 से लागू हुई। इसका उद्देश्य परस्पर सहमति द्वारा व्यापारिक प्रतिबन्धों को समाप्त करना था। गैट वार्ताओं के अब तक कुल बारह चक्र आयोजित किए गए हैं। उरुग्वे के पश्चात् दोहा और कानकुन में इन वार्ताओं के दौर आयोजित किए जा चुके हैं।

सात वर्षीय उरुग्वे दौर में चार नए समझौते हुए जो अब डब्ल्यू. टी. ओ. के मूलभूत समझौते के भाग हैं। ये समझौते निम्न हैं-

1. व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकार (ट्रिप्स),

2. व्यापार सम्बन्धी निवेश उपाय (ट्रिम्स),

3. सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता (गैट्स)

4. कृषि।

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य

डंकल समझौते के अन्तर्गत ही गैट के स्थान पर 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। इस संगठन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(i) जीवन-स्तर में वृद्धि करना।

(ii) पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मांग में वृहत्स्तरीय एवं ठोस वृद्धि करना।

(iii) वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का विस्तार करना।

(iv) सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का विस्तार करना।

(v) विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना।

(vi) सुस्थिर या टिकाऊ विकास की आवधारणा को स्वीकार करना।

(vii) पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण करना।

(viii) विकास के वैयक्तिक स्तरों की आवश्यकता के साथ निरन्तर चलते रहने के साधनों में वृद्धि करना।

इन उद्देश्यों में प्रथम तीन गैट के भी उद्देश्य थे। गैट के उद्देश्यों में विश्व संसाधनों के पूर्ण उपयोग की बात कही गई थी जबकि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों में विश्व संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग पर अधिक बल दिया गया तथा सुस्थिर विकास एवं पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के उद्देश्यों को भी जोड़ा गया है।

अतः विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य अधिक व्यापक एवं प्रभावी हैं। विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना में विकासशील देशों और विशेष रूप से कम विकसित देशों के लिए ऐसे सकारात्मक प्रयासों की आवश्यकता बताई गई जो उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ा सकें।

विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों को मूर्तरूप देने के लिए विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:-

(i) अन्तर्राष्ट्रीय समझौते से सम्बन्धित विचार विमर्श के लिए एक सामूहिक संस्थागत मंच के रूप में काम करना।

(ii) विश्व व्यापार समझौता, बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौते के क्रियान्वयन, प्रशासन तथा परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना।

(iii) व्यापार एवं प्रशुल्क सम्बन्धी किसी भी मसले पर सदस्यों को विचार-विमर्श हेतु मंच प्रदान करना।

(iv) व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया (Trade Policy Revise mechanism) से सम्बन्धित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना।

(v) सदस्य राष्ट्रों के बीच विवादों के निपटारे से सम्बन्धित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना।

(vi) वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामजस्य भाव लाने हेतु विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पूरा-पूरा सहयोग करना।

(vii) विश्व में संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देना।

इस प्रकार विश्व व्यापार संगठन के कार्यों में उन सभी बातों का समावेश है जिससे उसके सदस्य देशों को समझौते से सम्बन्धित मामलों पर विचार विमर्श का एक सामूहिक संस्थागत मंच प्राप्त होने के साथ-साथ एक एकीकृत स्थायी एवं मजबूत बहुपक्षीय प्रणाली द्वारा व्यापार सम्बन्धों को बढ़ाने, वैधानिक ढंग से विवादों के निपटाने और व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया के प्रावधानों को लागू करने में सहायता मिलेगी।

गैट और उसके पश्चात् विश्व व्यापार संगठन के गठन होने से प्रायः सभी देश इसकी नीतियां एवं प्रावधानों से प्रभावित हुए हैं। 90 के दशक से विश्व स्तर पर उदारीकरण और वैश्वीकरण द्रुतगति से प्रसारित हो रहे हैं। प्रत्येक देश इनका लाभ उठाने के लिए अपनी नीतियों में संशोधन कर रहा है।