30. Interpretation of Topographical Maps (स्थलाकृतिक मानचित्र का प्रदर्शन)

Interpretation of Topographical Maps

(स्थलाकृतिक मानचित्र का प्रदर्शन)

स्थलाकृतिक मानचित्र का अर्थ:-

स्थलाकृतिक मानचित्र पृथ्वी की सतह पर दिखाई देने वाली विशेषताओं के विस्तृत चित्रमय एवं सटीक प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है। ये समतल तथा भूगणितीय सर्वेक्षणों पर आधारित ऐसे बहु-उद्देशीय मानचित्र होते हैं जिन्हें वृहत् मापक या मापनी (Large Scale) पर बनाया जाता है। इन्हें सामान्य उपयोग वाले मानचित्र भी कहा जाता है।

इन मानचित्रों पर प्राकृतिक व सांस्कृतिक विवरण या लक्षणों जैसे- उच्चावच, धरातल, जल-प्रवाह, जलाशय, वनस्पति, गाँव, नगर, सड़कें, नहरें, रेल लाइनें पूजा स्थल आदि को देखा जा सकता है। मानचित्रों पर इन सभी विवरणों को रूढ़ चिह्नों एवं प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता हैं।

अर्थात् स्थलाकृतिक मानचित्र ऐसे मानचित्र है जो भौगोलिक विशेषताओं के स्थानों का प्रतिनिधित्व करते है। ये भौगोलिक विशेषताएँ पहाड़, घाटियाँ, मैदानी सतह, जल निकाय और बहुत कुछ हो सकती हैं। अतः स्थलाकृतिक मानचित्र बड़े और मध्यम पैमाने के मानचित्रों को संदर्भित करते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की जानकारी शामिल होती है।

स्थलाकृतिक मानचित्र के सभी घटक समान महत्व रखते हैं। किसी विशेष सतह के व्यापक विश्लेषण के कारण ये मानचित्र भू-विज्ञान के क्षेत्र का एक अनिवार्य हिस्सा या भाग हैं। ये मानचित्र सभी देशों की राष्ट्रीय मानचित्र संगठनों द्वारा तैयार एवं प्रकाशित किए जाते हैं।

उदाहरण के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत में, पूरे देश के लिए स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करता है। भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र दो श्रृंखलाओं में तैयार किए जाते हैं- भारत एवं पडोसी देशों की श्रृंखला एवं विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों की श्रृंखला।

स्थलाकृतिक मानचित्र को परिभाषित करते हुए फिलिस डिन्क महोदय ने लिखा है- “स्थलाकृतिक मानचित्र दीर्घमापक मानचित्र हैं किन्तु इनका आकार भू-मानचित्रों से छोटा होता है। चूंकि इनका आकार बड़ा होता है अतः ये प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित विभिन्न लक्षणों, जैसे- पर्वतों, नदियों, जंगलों, नगरों, गाँवों, सड़कों, रेलों व नहरों आदि को प्रदर्शित करते हैं। ये मानचित्र यात्री व मोटर चालकों, युद्ध भूमि में सैनिकों तथा किसी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्ययन में भूगोलवेत्ताओं के लिए गाइड का कार्य करते हैं।

जोन बाइगोट के अनुसार, “स्थलाकृतिक मानचित्र सूक्ष्म सर्वेक्षण पर आधारित वृहद् मापक मानचित्र होते है जिनमें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित विभिन्न लक्षणों को विस्तार से प्रदर्शित किया जाता है।”

इरविन रेज के अनुसार, “वृहद् एवं मध्यवर्ती मापनी पर बने सामान्य मानचित्र जिनमें उच्चावच सहित सभी महत्त्वपूर्ण लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है, स्थलाकृतिक मानचित्र कहलाते हैं।”

भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्र एवं धरातल पत्रक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग (देहरादून) द्वारा प्रकाशित मानचित्र एवं धरातल पत्रक के निम्न प्रकार हैं-

(1) भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला (India and adjacent Countries)

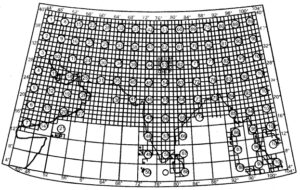

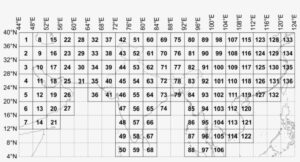

इस श्रृंखला के मानचित्रों का मापक भी 1:1,000,000 है। इस मापक पर ही भारत और उसके समीपवर्ती देशों के मानचित्र बनाए जाते है। इसमें प्रत्येक मानचित्र का विस्तार 4° अक्षांश तथा 4° देशान्तर है। अतः 4° उत्तरी अक्षांश से 40° उत्तरी अक्षांश तक तथा 44° पूर्वी देशान्तर से 104° पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित क्षेत्र को शामिल किया गया है।

इसमें सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप जैसे- अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यामार और मध्य पूर्व के देश थाईलैण्ड, वियतनाम, कम्बोडिया, तिब्बत, कैस्पियन सागर का दक्षिणी भाग, तुर्कमिनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिजस्तान देश शामिल हैं। इस सम्पूर्ण क्षेत्र को 4×4 के कुल 106 भागों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र को संख्या में 1 से 106 तक क्रमशः दिया गया है।

भारतीय क्षेत्र 40 से 92 के बीच क्रम संख्या में पाए जाते हैं। ये संख्याएँ सूचक संख्याएँ (Index Number) कहलाती है। उदाहरण के लिए, 47 व 43 सूचकांक मुम्बई व श्री नगर के पत्रकों के नाम से जाना जाता है। यह श्रृंखला वर्तमान में प्रकाशित नही होती है, परन्तु यह भारत में छपने वाली अन्य सभी श्रृंखलाओं का आधार है। इस श्रृंखला का प्रत्येक मानचित्र 4 डिग्री शीट या एक मिलियन शीट कहलाता है।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखला (International Series):-

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, अन्तर्राष्ट्रीय समिति 1909 के समझौते के अनुसार अब अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखला का प्रकाशन करता है। इस श्रृंखला के मानचित्र 1:1,000,000 मापक पर बनाए जाते हैं। 60° उत्तरी व 60° दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्रों के प्रत्येक मानचित्र का विस्तार 4° अक्षांश तथा 6° देशान्तर है। इस क्षेत्र हेतु 1800 शीटे तैयार की गयी है।

60° अक्षांश-88° अक्षांश के मध्य स्थित क्षेत्र की 4° अक्षांश तथा 12° देशान्तर विस्तार की 420 सीटे हैं। इसके अतिरिक्त दो अर्धव्यास वाले 2 मानचित्र ध्रुवीय क्षेत्रों के हैं। सम्पूर्ण विश्व के लिए 2222 शीट इस श्रृंखला में हैं। इस श्रृंखला की प्रत्येक शीट एक मिलियन शीट कहलाती है।

स्थलाकृतिक शीट के प्रकार

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के स्थलाकृतिक अंशचित्रों का अंकन ‘भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला’ (India and Adjacent Countries Series) पर आधारित है।

स्थलाकृतिक

मानचित्र के पैमाने के आधार पर स्थलाकृतिक शीटों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।

1. 4×4 डिग्री या मिलियन शीट

इस श्रृंखला के सभी मानचित्र 1:1,000,000 मापनी (1 इंच=16 मील) पर तैयार किए गए हैं। इनमें से प्रत्येक मानचित्र 4° अक्षांश व 4° देशांतर (4° x 4°) के बीच स्थित क्षेत्र को प्रदर्शित करता है।

पहचान के लिए प्रत्येक 1 मिलियन मानचित्र पर उसकी सूचक संख्या (Index Number) जैसे- 51, 52, 53, 54 आदि लिखी होती है। प्रत्येक मिलियन मानचित्र को 16 चौथाई इंच (1″ = 4 मील) अंशचित्रों में, प्रत्येक चौथाई इंच अंशचित्रों को 4 आधा इंच (1″ = 2 मील) अंशचित्रों में तथा प्रत्येक आधा इंच अंशचित्रों को 4 एक इंच (1″ = 1 मील) अंशचित्रों में विभाजित किया गया है।

नोट: कभी-कभी किसी शीट का नामकरण उस शीट में अंकित प्रमुख नगर के नाम पर किया जाता है। जैसे 43, 47, 53, 57, 72 सूचकांक वाली शीटों को क्रमशः श्रीनगर शीट, बम्बई शीट, दिल्ली शीट, मद्रास शीट एवं पटना के नाम से भी जाना जाता है।

⇒ समोच्च अंतराल 500 मीटर है।

⇒ चूंकि, इन मानचित्रों में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए टोपो शीट के रूप में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया है।

2. एक डिग्री शीट (Degree Sheet):

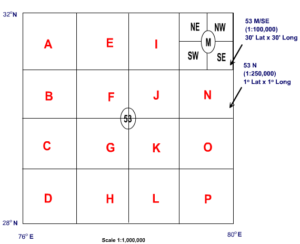

किसी 1 इंच = 16 मील मापनी वाले मानचित्र को 1 इंच = 4 मील मापनी वाले 16 अंशचित्रों में विभाजित करने पर, प्रत्येक अंश चित्र 1° अक्षांश x 1° देशांतर क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अतः इन अंशचित्रों को चौथाई इंच शीट कहा जाता है। डिग्री शीटों को सूचित करने के लिए A से P तक के 16 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इसका R.F. 1:250000 होता है।

किसी डिग्री शीट का नामकरण करने के लिए उस शीट के अंग्रेजी अक्षर को संबंधित 1 मिलियन मानचित्र की सूचक संख्या के बाद लिख दिया जाता है। जैसे- 53A, 53B, 53C 53P.

⇒ समोच्च अंतराल 250 मीटर है।

3. आधा डिग्री शीट (Half Degree Sheet):-

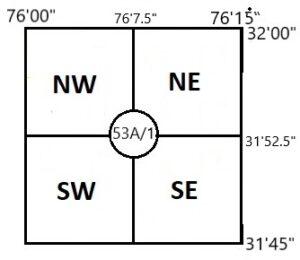

इसके अंतर्गत किसी डिग्री शीट को चार आधा डिग्री शीटों में विभाजित किया जाता है। इस शीट की मापनी 1 इंच = 2 मील होती है। अतः इसे आधा इंच शीट भी कहा जाता है। इसका R.F. 1:100000 होता है। इसका विस्तार 30° अक्षांश x 30° देशांतर होता है।

प्रत्येक आधा इंच शीट की सूचक संख्या में उसकी दिशा के साथ-साथ संबंधित 1 मिलियन की सूचक संख्या व डिग्री शीट का अंग्रेजी अक्षर लिखा जाता है। जैसे : 53 A/NE, 53 A/SE, 53 A/SW, 53 A/NW। अत: यदि किसी शीट की सूचक संख्या 53 A/NE है, तो इसका अर्थ है कि वह शीट 53 सूचक संख्या वाले 1 मिलियन के A अक्षर वाले डिग्री शीट का NE भाग सूचित करता है।

⇒ इसका समोच्च अंतराल 100 मीटर है।

4. चौथाई डिग्री शीट (Quarter Degree Sheet):-

इसके अंतर्गत किसी डिग्री शीट को 16 चौथाई डिग्री शीटों में विभाजित किया जाता है। इस शीट की मापनी 1 इंच = 1 मील होती है। अतः इसे एक इंच शीट भी कहा जाता है। इसका विस्तार चौथाई डिग्री (15′ अक्षांश x 15′ देशांतर) होता है। इसका R.F. 1 : 50,000 होता है।

इस प्रकार किसी 1 मिलियन मानचित्र में 256 डिग्री शीट में 16 तथा आधा डिग्री शीट में 4 एक इंच शीटें होती हैं। किसी एक इंच शीट की सूचक संख्या को उस शीट की संबंधित डिग्री शीट में क्रमांक संख्या के अनुसार निश्चित किया जाता है। जैसे – 53 A/1, 53 A/2, ……..453A/16।

⇒ इसका समोच्च अंतराल 50 मीटर है।

इस प्रकार तीनों एक साथ देखा जा सकता है-

5. नई श्रृंखला टोपो शीट्स:-

टोपो शीट की यह श्रृंखला चौथाई डिग्री टोपो शीट के भीतर 1/8° अक्षांश (7.5 मिनट) और 1/8° देशांतर (7.5 मिनट) तक फैले क्षेत्र को कवर करती है। जब चौथाई डिग्री शीट को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो हमें बहुत सारी जानकारी के साथ बहुत बड़े पैमाने की टोपो शीट मिलती हैं। इन्हें 53A 1/NE, 53A 1/NW, 53A 1/SE, और 53A 1/SW क्रमांकित किया गया है। इसका स्केल 1:25000 है।

⇒ उद्देश्य और क्षेत्र के आधार पर इसका समोच्च अंतराल 5-20 मीटर के बीच होता है। उदाहरण के लिए, पहाड़ी क्षेत्र की ऊँचाई अधिक है और समोच्च अंतराल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जबकि मैदानी क्षेत्रों में समोच्च अंतराल छोटा होना चाहिए।

Read More:

- 1.Cartography / मानचित्रावली

- 2. मानचित्र के प्रकार

- 3. मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण

- 4. प्रमुख भौगोलिक यंत्र

- 5. भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है?

- 6.भूगोल में मापनी एवं मापनी के प्रकार

- 7. मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण

- 8. मानचित्र प्रक्षेप (Map Projection)

- 9. शंकु प्रक्षेप (Conical Projection)

- 10. बोन तथा बहुशंकुक प्रक्षेप (Bonne’s and Polyconic Projection)

- 11. बेलनाकार प्रक्षेप (Cylindrical Projection)

- 12. Zenithal Projection (खमध्य प्रक्षेप)

- 13. Mercator’s Projection (मर्केटर प्रक्षेप)

- 14. गॉल प्रक्षेप (Gall Projection)

- 15. मर्केटर एवं गॉल प्रक्षेप में तुलना (Comparison Between Mercator’s and Gall Projection)

- 16. रूढ़ प्रक्षेप, मॉलवीड प्रक्षेप, सिनुस्वायडल प्रक्षेप

- 17. विकर्ण तथा वर्नियर स्केल (Vernier and Diagonal Scale)

- 18. आलेखी / रैखिक विधि (Graphical or Linear Method)

- 19. आरेख का प्रकार एवं उपयोग /Diagram: Types & uses

- 20. हीदरग्राफ, क्लाइमोग्राफ, मनारेख और अरगोग्रफ

- 21. जनसंख्या मानचित्र के प्रकार एवं प्रदर्शन की विधियाँ

- 22. मानचित्रों पर दर्शाएँ जाने वाली प्रमुख सममान रेखाएँ

- 23. रूढ़ चिन्ह और संकेत

- 24. चट्टानें एवं चट्टानों का प्रकार (Rocks and its Types)

- 25. खनिजों के भौतिक गुण एवं पहचान (Properties and Identification of Minerals)

- 26. अनुप्रस्थ काट (Cross Section)

- 27. समोच्च रेखाएँ (Contour Lines)

- 28. Representation of Relief

- 29. Minerals (खनिज)

- 30. Interpretation of Topographical Maps (स्थलाकृतिक मानचित्र का प्रदर्शन)